みなさん!こんにちは!梅雨に入ったかと思えば厳しい暑さが続いていますね。 夏の訪れとともに、「体がだるい」「食欲が出ない」「眠りが浅い」といった“夏バテ”症状に悩む方が増えてきます。

実は、夏バテは単なる暑さだけで起きるものではなく、栄養の偏りや消化機能の低下、自律神経の乱れが複合的に絡み合って起こる体調不良です。

今回は最新の研究データも交えながら、「夏バテを防ぐために今こそ知っておきたい栄養戦略」を3つの切り口で解説します。

1. 「たんぱく質不足」が夏バテを引き起こす?

暑さで食欲が落ち、そうめん・冷やしうどん・フルーツなど軽いものばかり食べてしまうと、真っ先に不足するのがたんぱく質です。

たんぱく質は、筋肉だけでなく、内臓やホルモン、酵素、免疫細胞の材料でもあります。食事からの摂取が不足すると、基礎代謝や体力、免疫力が低下し、疲労感や回復の遅れを引き起こします。

実際に、2022年に発表された日本人成人を対象とした研究(Nishimura et al.)では、たんぱく質摂取量が多い群は夏季の疲労スコアが有意に低いことが示されました。

✅ 対策

- 朝食で卵やヨーグルト、納豆を加える

- 昼・夜に鶏むね肉、豆腐、魚缶(ツナ・サバ)などを活用

- 食が細い人はプロテイン飲料も一つの選択肢

また、消化機能が落ちているときには、動物性よりも**植物性たんぱく質(大豆・豆腐・納豆)**が体にやさしい場合もあります。

2. 自律神経を整えるカギは「ビタミンB群+マグネシウム」

夏バテの大きな原因のひとつに、自律神経の乱れがあります。

室内と屋外の寒暖差や、暑さによる睡眠の質の低下が、交感神経と副交感神経のバランスを崩し、疲れやすさやイライラ、頭痛などを招きます。

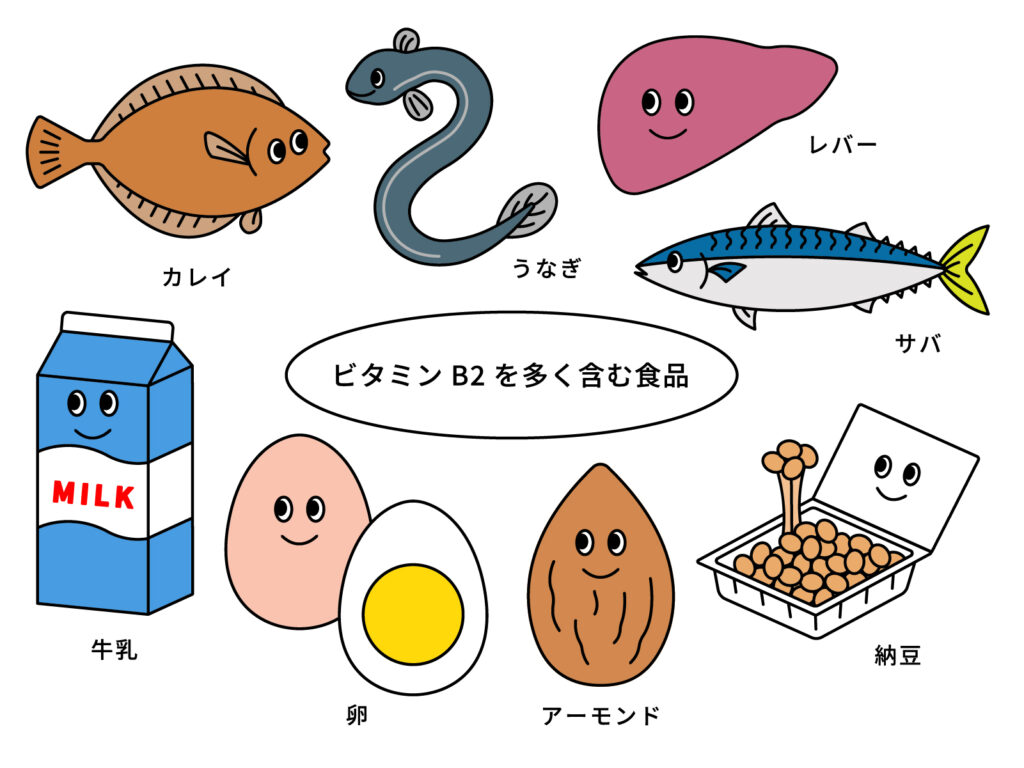

ここで重要になるのが、ビタミンB群とマグネシウムの摂取です。

ビタミンB群は、糖質や脂質をエネルギーに変える「代謝の潤滑油」として働き、神経の興奮を抑える作用もあります。

マグネシウムは、筋肉や神経のリラックスに関わり、特にストレスの多い状態では消耗されやすい栄養素です。

2020年に発表されたレビュー研究(Zhang et al.)では、マグネシウム摂取が睡眠の質・ストレス耐性に良い影響を及ぼすと報告されており、夏のストレスケアとしても有効です。

✅ 対策

- ビタミンB群:豚肉、卵、枝豆、玄米、のり

- マグネシウム:納豆、アーモンド、バナナ、豆腐、ひじき、にぼし

特に「玄米+納豆+卵の組み合わせ」は、夏バテ予防の黄金食ともいえます。

3. ミネラル&水分の“質”を高めて脱・脱水

暑さで大量に汗をかく夏は、水分と一緒にナトリウム・カリウム・カルシウムなどの**電解質(ミネラル)**も失われがちです。

実は水だけをガブガブ飲んでいると、体内のナトリウム濃度が低下し、「水中毒(低ナトリウム血症)」を引き起こす危険もあります。

その結果、倦怠感・頭痛・吐き気・集中力の低下といった症状が出ることも。

2021年の報告(Sawka et al.)によると、水分補給は“ミネラルと一緒に”行うことで吸収効率と体温調節機能が向上するとされています。

✅ 対策

- 麦茶+塩昆布、味噌汁で“飲む+食べる”水分補給

- スイカやきゅうりなど水分+カリウムが摂れる食材を活用

- 長時間の外出時は経口補水液やスポーツドリンクも適量取り入れる

また、夏は汗とともにビタミンCも失われやすく、免疫力が落ちやすくなります。赤パプリカ、ブロッコリー、キウイなども意識して摂るとよいでしょう。

おわりに:食事は“防ぐ医療”

夏バテは、医学的に言えば「軽度の栄養失調+自律神経失調症+脱水」のミックス状態とも言えます。

つまり、食事を整えることこそが、夏バテの予防・改善のカギなのです。

ポイントをまとめると…

- ① 食欲がないときでもたんぱく質を毎食少しずつ

- ② ストレス・疲れ対策にビタミンB群+マグネシウム

- ③ 水分補給は“質”も重視してミネラル+水をセットで

「暑いから、つい冷たいものと炭水化物だけ…」という食事の傾向が、夏バテのきっかけになっているかもしれません。

夏を元気に乗り越えるには、体が必要としている栄養素を、少しだけ意識して“賢く食べる”こと。

それが、季節に負けない強い体づくりにつながります。